台湾第二の都市高雄のラッシュが始まる前に街域を抜けてしまおうと、ginnanさんの提案で、台南駅の一番早い自行列車に乗ることにした。街はまだ暗い、昼間と距離感がちがって駅が近い。駅はまだ開いていない、近くの7-ELEVENで朝飯を買って駅が開くのを待った。

恆春(ハンチュン)まで行くginnanさんは約100km、私とchuさんは枋寮(Fangliao)までの60㎞で、余裕だ。

一番早い輪行切符は売り切れで2番が買えた、私の切符もchuさんに買ってもらった。輪行切符の買い方を練習してもらおうと思っていたのだが、chuさんはすでに慣れていたのかもしれない。

台中駅の構内など

明るければこんな素敵な駅なのに、残念。

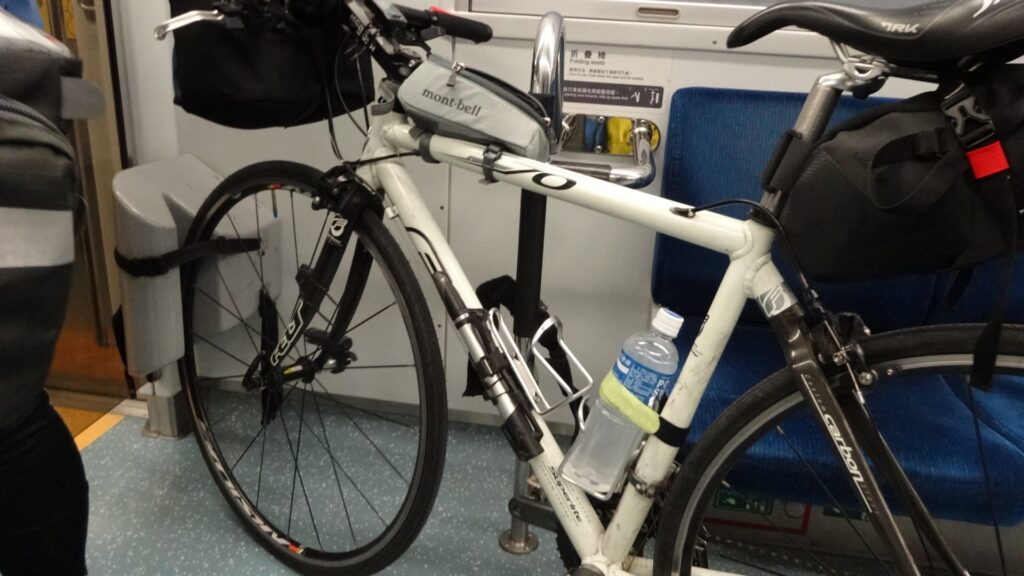

正式な?輪行列車を紹介する。

1列車に指定車両が1輌で、その車両に4カ所しかない。自転車用の切符は別に買う必要がある、4台分なので売り切れがある、輪行列車は台湾国鐵のサイトで確認できる。

ヨーロッパのそれは、勝手に積んで勝手におろせ式で、台湾の方が厳格なような気がする。しかし、なんでもいいから袋に入れればどうでもいいようで、折たたみなどは普通の手荷物と同じ扱いのようだ。そこらへんがルーズで面白い。この日も切符を持ってないミニベロがそのまま留めてあったが、私たち3台がきたらあけてくれた。彼はそのまま乗っていた。

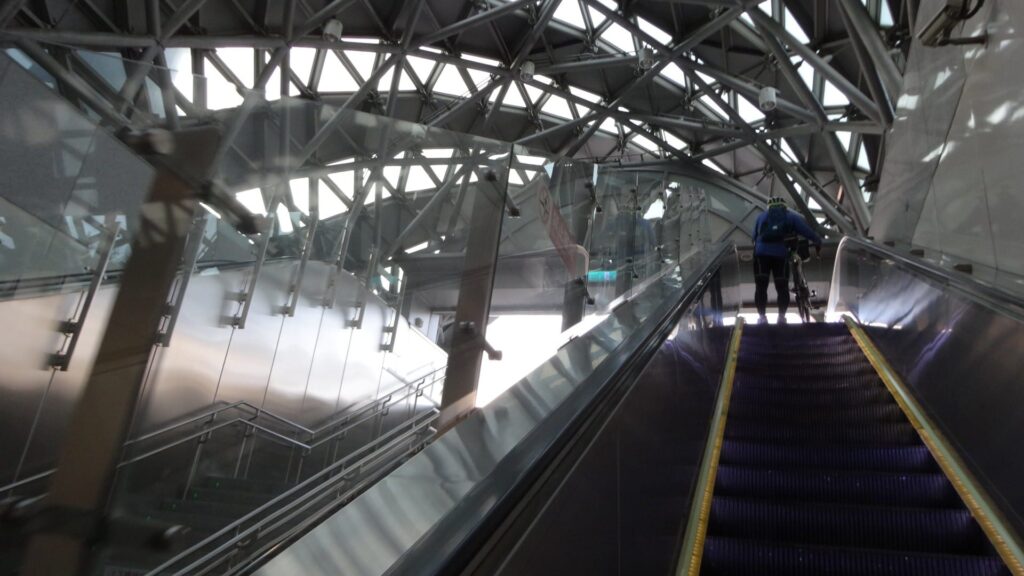

高雄の二つ手前、鼓山(Gushan)駅で降りた。約一時間、列車は空いていた。鼓山駅は高雄の中心に近く、地下駅になっている、長いエスカレーターで自転車と共に地上にでた。地上部も含めて、近代的なデザインの駅舎で、新しい。駅舎は新しいが駅名の由来は古い。以下司馬遼の引用。

1673年、福建省の漁民の徐さんがここに漂着した。徐さんは浜辺に小さな草ぶきの家を作った。これが台湾第二の都市高雄のはじまりという。

1673年は、四代将軍徳川家綱の代で、大陸では清王朝のはじまりのころになる。このころの台湾は、山地人の島で首狩りの習慣が普通の時代だった。徐さんはどうやって生きのびたのだろう。

山地人の集落“タアカオ”というのが語源だといわれる。漢字は「打狗」が当てられた、イヌを打つ、打狗(鼓)では好ましくなかったようで、大正9年の日本領時代に京都の高雄という優美な字になった。戦後、文字はそのままで北京語の発音でカオシュンとよばれるようになった。

なぜこんなことがわかるのだろう、歴史学者はー見てきたような嘘をつきーみたいかもしれない。

私がタカオというと、林家定さんはそれを訂正しないで“カオシュン”といっていた。台湾自治の控えめな大人の対応だった。

鼓山駅の前をトラムが走っている、その向こうに愛河がある。愛河連接潭池自行車道というサイクリングロードを走る予定でいたが、南へ来すぎた。新左營站で降りるべきで、期待していた高雄のアーバンなサイクリングを逃してしまうことになった。河岸の道は安全に港まで走ることができる。

高雄には4,5回来たことがある。観光したことはないが、一度林家定さんとシーサイドへ歩いて行った。夕方だったので周りはカップルばかり、すぐに帰った。夜市へも案内してもらった。ブタの顔の皮を剥いだものをぶら下げて売っていた。中華の人はなんでも食うのだなーと、感心したものだ。

「中国人は、なんでも食べるといいますが、むろん例外もあります」

「空を飛ぶもののなかで飛行機、これは食べません。陸に棲むもののなかでは、机、水に棲むもののなかでは潜水艦。これらは食べません」。

だそうである。これは林家定さんの話しではなく、誰もが知っている逸話で、國井(921)さんも知っていた。

私の老台北である林家定さんは、現在の新北市の生まれで、日本の大学で学んだ元日本人である。戦争中の苦労は大変だったようで、日本語・英語・北京語・台湾語が話せた。台北と高雄に事務所があって、広くエイジェントとして活躍しておられた。蓮舫議員のご親戚でもある。

容姿は、スターウォーズのジェダイマスターに瓜二つで、誰かが私のいない所で会うとき、そう伝えるとすぐに分かったという。おとしのわりに気が短くすぐに怒った、顔か真っ赤になって怒る、青島の空港で、同じ中国人なのに扱いがおかしいと、怒り出して閉口したことがある。私もずいぶん怒られた、しかし信頼していたし、ずいぶん助けられもした。

大連港で、中国海軍の戦艦を見つけて、私は「軍艦」があると言ったら、あれは「巡洋艦です、見に行きましょう」と言い出した。私は、危ないから止めようと言ったのに家定さんは、車をまわして近づいた。案の定とがめられて、運転手と家定さんが何か話している。怒りださないかとハラハラしていた。

スパイ容疑で拘束でもされたら日本に帰れなくなってしまう。

私がマレーシアのジャングルへ行ったときも、高齢をおして同行された。カリマンタンのクチンへはさすがにお断りした。私が仕事をリタイアするころ体調を崩され、故人となった。人生の師の一人である。

高雄市内の自行車道

それでも河岸の道は近代都市高雄を感じるには十分で、高雄港まで行ってみた。日本と同様に高齢化社会のようで、体操をしている人たち、お喋りに夢中の高雄婦人、散歩中の老高雄など。自転車で通り過ぎる日本のジジイに気を止めることはない。平和でおだやかな朝を過ごしている。何者もこの平和を壊してはならない。港の雑多や危うさなど少しも感ずることなどなく、美麗の島だった。

日本にも新しく都市交通の手段が出来ないものだろうか。市街地では車がどんどん少なくなってくるし、老人が増えて近距離の移動手段に困っている。

歩行者と自転車専用の渡道橋、前鎮之星も渡ってみた。西湖渓の橋や鼓山駅・台中駅に共通するパイプをアーチ状に組み合わせたデザインになって、下をトラムが走っている。行政が何を考えているのか、ものすごい勢いで社会資本の整備が台湾全土で行われている。

話はすこし外れるが、台湾の事情も変化しつつあって、夜市がはたした役割をコンビニに変わりはじめている。そのメニューに台湾風ファーストフードの種類が豊富だし、イートインスペースも広い、中には子供の遊び場まで併設してある。なによりもの強みは市街域の商売で駐車場が必要ないことだ。すべて路上駐車なのだ、信号のある交差点の角だろうがお構いなしで二重駐車も当たり前に止める。

コンビニは終日営業だしテイクアウトも充実していて、清潔だ。やや遅れていた中華の人たちの公衆衛生に対する意識にも刺激を与えている。

トイレットペーパーを下水に流してはいけない。日本統治時代のインフラをまだそのまま使っている。漢民族の文化は、清潔には無頓着だった。彼らの中心は大陸内部の半乾燥地帯だったが、渡ってきたこの島は高温多湿の地で、児玉源太郎や後藤新平が赴任したころは、マラリヤやペストが蔓延していた。この明治の先人たちの努力で台湾の上下水道の整備は、日本の内地よりはるかに早い時期に完成した、と台湾紀行にある。

話がまたそれてしまった。

台湾のコンビニは、7-ELEVENとFamily Martが大半で、Hi-LifuやOK martなどは少ない。このことは日本の事情と同じで、街の個人経営の店がなくなる。やがて買い物・食事難民が増えてくる。雇用についても同じことがいえる。巨大ショッピングモールやコンビニにはたくさんの雇用が発生する。しかしそのほとんどがパートタイマーかアルバイトでしか雇ってもらえない。

その賃金で子供を育て、学校へ出して、自分の老後に備えることはできない。

7&iや伊藤忠がどこかへもっていってしまうのだ。お金がその地域で還流しない。

分相応な話題にもどそう。

コンビニは毎日立ち寄った、悠遊卡(プリペードカード)を使わねばならないし、とにかく便利なのだ。巨大ホームセンターをあまりみなかった、まだDIYが根付いていないのだろうか、Genkyやマツモトキヨシらしき店も見当たらない。

高雄の街域を南下して空港を過ぎると工業地帯を通る。臨海工業區で、アメリカ規格の大型トラックや40フィートコンテナが多くなった。道は植栽をはさんで、バイク、さらにその右に自転車専用のレーンがある、ので安全に通過できる。大きな交差点が何カ所かあってそこを渡るときは緊張する。信号待ちをしているとき、横の大型トラックのドライバーを見て、日本のジジイを安全に通してくれと、目配せする。信号が変わってスタートすると、トレーラーは心なしかゆっくり発車してくれる、ような気がした。

大きな橋を境に屏東(ピントン)懸に入る。これより南には工業地帯はない、国道はぐっとのどかになり、道の両側は南洋の植物がいっぱいになった。

東港の昼飯、燕岸海産店。

この旅で一番美味しかった店の話を少しだけする。

国道17号線は東港市域に入ってすぐ左折する。そこを東港方向へ直進した左側にある、12時で飯どきにちょうどよかった。

表は台湾の飲食店の基準どおり雑然とした調理場になっており、ほとんどのものがむき出しにおいてある。冷蔵庫が大きいので海鮮の店だとわかる、海産物の加工所の様にもみえる。メニューもそこに掲げてあるが、ほぼ読めない。ここを通って内に入る前に注文をするのだが、日本ジジイにそれはできない。自転車を立てかける場所を確認したときに日本人だとバレて中に通してくれた。仕込み中の店主のうしろを通って、からだをはすかいにしてくれた奥さんの前を抜けた。昼時に少し早かったので他に客はい、店は外から見るより広くて清潔だ、赤い円卓が五つ置いてある。休憩の時間を多く取ることに決めてゆっくりした。

この国の飯屋は水を持って注文を取りに来ることはない、水は高いので自分のペットボトルを持ち込む、日本人は例外で面倒くさいけど注文を取りに来てくれる。メニューはあったがよくわからないので、表の調理場へ出て看板を見ながら店主に注文した。

料理が出てきた、焼うどん・アサリとおぼしき貝の炒め物・やや大きめのエビのチリ風。焼うどんが焼きそばのつもりだったが、ほぼ注文の通りの料理だった。食レポはうまくできない、いずれも絶品で、日本で開いたら行列まちがいない。昼に近づくと客が増えてきた、長居するつもりでいたが席を空けて外へ出た。

後日、googleで“いいね!”をすることにした。

東港を一周するのは、環1-8大鵬湾環線というR-1の支線になる。富山の新湊大橋を小ぶりにしたような鵬湾跨海大橋を渡る。大橋は広い歩行者・自転車レーンがあって、自動車レーンとは分離されていてゆっくり景色を眺めることができる。

香港とほぼ同じ緯度で、海は南シナ海だ。砂州の外側は海水浴場になっていて、冬のリーゾート風である。サイクリングロードは東港をグルっと周る、コースを外れて南の端まで行ってみた。村はずれに地域寺がある。外壁に日本語で「ようこそ水利村へ」と書いてある。ここを訪れる日本人はどのくらいいるのだろう、日本からのインバウンドを期待しているのだろうか。

高架駅の林邊車站をくぐったところで本線に復帰する。枋寮の街で国道1号線に合流すると、今夜の宿は近い。

ドライブイン東降堂、159咖咷旅店、Dong Long Tang B&B…。

webサイトの入り方で呼び名が違っている、ネットの中で見失うと発見するのが大変になる。google map では東降堂がレストランで表示されていて、ホテル宿で検索すると咖咷旅店で出てくる。Booking.comでのやり取りはDong Long Tang B&Bでする。東降堂以外の看板は出ていない、事前にストリートビューで外観を確認しておかないとわからない。こういう宿は多いのだが、なれた。

宿はドライブインの駐車場の一画にあって、如何わしそうな漢方薬の店の屋根に20フィートコンテナが並べてあり、それが部屋になっている。受付などなく、だれもいないのでドライブインの東降堂の方へいってみた。若い女性が対応にでてくれた。自転車の置き場を確認すると、テラスの下に「大きな鍵をかけて、置け」といわれた。部屋はコンテナにドアと窓がつけられていて、中に厚めのマットレスが三つならべてあった。椅子やテーブルなどはなく、水や歯ブラシなどが小さなラックにのせてある。

同様のコンテナが4室、丸く加工してあるものが2棟、奥に各部屋別のトイレとシャワーがいっしょになった施設が並んでいる。ほかに客はいなかったので、外ではあるが下着で出入りした。

建物の海側に養殖池があり、なにがいるのか女性に聞いてみると、魚だと答えて種については知らないといった。

最後に翻訳アプリで「私の戸に鍵をかけるのを手伝って下さい」といってレストランへ戻っていった。帰るとき、チャンと鍵をかけて帰れ、という意味だと理解した。

この施設の娘さんらしき先の女性が、魚料理のメニューをもってきて、養殖池の魚の説明とその料理を勧めてくれた。写真をみて注文するのを遠慮してしまった。

東降堂の南隣にガソリンスタンドと7-ELEVENがある。朝食と明日の峠越えの行動食を買い込んだ、毎日、二週間、50~100kmを走るのでエネルギー補給だけは十分にしておく、もちろん水分の補給を忘れてはいけない。水は宿に必ずおいてあるし、途中のコンビニでたえず補充している。さいわいこの旅で食欲が落ちることはなかった。

コンテナハウスの入口のドアから、明日超えていくことになる山の端が見えている。

この厨房が店の入り口になる、ここでオーダーして支払いをするのが規範なのだが、日本ジジイにはムリな話で、ああだこうだ言いながら注文をする。ほとんどの店が笑顔で対応してくれる、なにも心配することはない。